Un vecchio maestro di cultura teatrale, tanti anni fa, parlando di Molière, se ne uscì con un provocatorio sproposito: “Molière non sa scrivere”. Non sa scrivere come uomo di lettere, intendeva, ma come uomo di teatro possedeva tutti i trucchi per arrivare al pubblico, toccare le corde dell’anima, con uno stile e una sintassi piegate alla necessità della battuta. La quale, teatralmente parlando, trascende il discorso della bella pagina, del bello scrivere.

Parafrasando una famosa frase di Pascal (sostituendo “coeur” con “théâtre”), un suo celebre adagio filosofico suonerebbe così: “Le théâtre a ses raisons che la raison ne connaît point“.

Per esempio, stando ancora a Molière, come rendere più disperato di così il grido del gretto Arpagone nell’Avaro (1954, regia di Sandro Bolchi), con un indimenticabile Memo Benassi? Nel IV atto, scopre che gli hanno rubato la sua preziosa cassetta di denari, che pur aveva accuratamente nascosto… Fuori di sé, confuso, impazzito, si rivolge al pubblico inchiodato alle poltrone, gridando: “Voi avete visto chi è stato. Chi è stato? Dov’è? Dove si nasconde? C’è qualcuno che mi renda l’amato denaro o che mi indichi chi l’ha preso? Eh, che avete detto? Eh, di che si parla laggiù? Se avete notizie del ladro, vi supplico, parlate. Non sarà nascosto in mezzo a voi?“…

Non sarà Manzoni, ma che stupendo delirio! E solo nel Novecento il teatro – seppur in un genere minore: il cabaret – s’impossesserà della tecnica del coinvolgimento pubblico.

Oppure, ancora, quale meravigliosa e lacerante commozione alle ultime battute di “Cyrano de Bergerac” prima del calar del sipario, quando il vecchio cadetto di Guascogna ferito a morte, dopo lo struggente dialogo con Rossana, impugnando la spada, l’eroica compagna di tante gloriose imprese, vorrà ancora sfidare i suoi antichi e invincibili nemici: la Menzogna, i Compromessi, i Pregiudizi, la Stoltezza:

“Voi mi strappate tutto, tutto, il lauro e la rosa! / Strappate pur! Malgrado vostro, c’è qualche cosa / ch’io mi porto (e stasera quando in cielo entrerò / fiero l’azzurra soglia salutarne io potrò) / ch’io porto meco, senza piega né macchia, a Dio / vostro malgrado… Ed è… Ed è…”

– Ed è?…

“Il pennacchio mio!”

1, 2. Due locandine del “Cyrano di Bergerac”, in prosa con Pino Micol e in musical con Domenico Modugno.

Edmond Rostand (1868-1918) non è l’Alfieri, si dirà. Ma, nella stesura in versi martelliani di Mario Giobbe (1898), vissuti in teatro, ci si rende conto di come egli abbia capito tutto della scrittura teatrale, con quel suo irridente e tragico climax finale (commedia già portata in scena da Pino Micol, 1977, regia di Scaparro; e nel ’78, in versione musicale, da Domenico Modugno, regia di Daniele D’Anza).

Oppure, ancora, all’inizio degli anni Settanta, la struggente morte di Antonio Barracano, “padrino” napoletano, interpretato da Eduardo De Filippo, ne “Il Sindaco del Rione Sanità”. Allora, in una commossa esaltazione giovanile, l’associai alla morte di Socrate, nei Dialoghi di Platone, già portati sulle scene da Ermete Zacconi, uno dei più grandi attori della tradizione teatrale ottocentesca, e più volte ripresa in anni recenti. Questa morte, mi dissi, è un classico, Eduardo come Eschilo, come Sofocle…

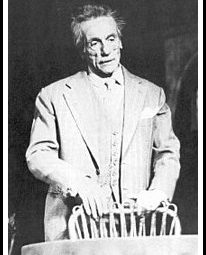

3. Eduardo D Filippo, nel 1962, in una scena del “Sindaco di Rione Sanità”.

Insomma, per sua natura, il teatro ha ragioni tutte sue, per dirla con Pascal, anche se talvolta ha costruzioni sintattiche apparentemente sgangherate, una retorica che va per irti e sconosciuti sentieri, una poetica che arriva al cuore per strade impervie e spericolate, pur di far ridere, piangere, commuovere, esaltare, indignare, addolcire, consolare, irritare.

Ma quando si parla di classici, da Shakespeare a Goldoni, da Lope de Vega a Pirandello eccetera, bisogna solo inchinarci alla sacrale supremazia della parola scritta. Diventa pertanto una sofferenza insopportabile lo spregio di tanti sacrilegi, quando la parola, nuda e innocente, viene violentata, brutalizzata, mortificata, inquinata dall’ignoranza o dall’incapacità.

Ben diversa è l’onesta ricerca di altri mezzi espressivi.

Anche il teatro, giustamente, cerca linguaggi innovativi, nuovi strumenti espressivi, nuovi veicoli di partecipazione emotiva, servendosi della stessa multimedialità, ma spesso anche nei modi più spicci, per scorciatoie più facili, spregiudicate e improprie, spesso però esagerando e svilendo la buona fede, con l’ignara condiscendente complicità delle platee, acritiche e di bocca buona, che ormai digeriscono tutto, diseducate dall’ingordigia televisiva. Tra il generale consenso di dame, cavalieri e inclite guarnigioni. Tutti ridendo alle più facili volgarità…

La ricerca di nuovi mezzi espressivi passa per altre strade. Certamente oggi esiste una percezione diversa del tempo e del luogo scenico, dovuta, come in certe avanguardie del passato, all’intrusione di concetti, come simultaneità e multiprospetticità, che favoriscono una diversa lettura del linguaggio scenico, che è da intendere, non più come conseguenza del dialogo tra i vari personaggi, bensì come elemento teatrale indipendente a cui corrisponderebbe una nuova logica estetica.

Sarà mai possibile una conciliazione di tante scardinanti innovazioni con la devozione verso l’immutabilità della parola fine a se stessa?

Insomma, c’è da fare i conti, nell’ambito teatrale, con una realtà che ha messo in discussione molte tradizioni, fondate sulla declamazione, sull’arte del porgere, della bella voce correttamente appoggiata sul diaframma, senza accorgersi delle diverse esigenze degli arsenali scenici che hanno raccolto i nuovi ritrovati della tecnologia e che hanno permesso, al corpo e ai gesti, di trovare nuove potenzialità espressive… Come dire che il teatro contemporaneo non aspira a uno stile, a un genere, a una omogenea chiave di lettura, ma indirizza le sue preferenze verso un rivoluzionario processo teatrale, che scavalca la composizione originale d’un autore (moderno o classico che sia), per diventare una tavolozza composita e di tanti variegati colori per affrontare spazi e suggestioni impensabili fino a poco tempo fa. Come conseguenza, sono nati nuovi linguaggi: visivi, coreografici, effettistici, sonori, musicali, stroboscopici. Essi si sovrappongono alla parola, fino, talvolta, a soffocarla. In virtù di altri godimenti sensori.

E così, la poveretta, come veicolo di comunicazione, si sta sempre più standardizzando e impoverendo.

Non entriamo nel merito se sia giusto e rispettoso tutto ciò. Solo ci chiediamo se sia legittimo intervenire strutturalmente sui copioni originali, quando gli stessi Autori non si sarebbero mai sognati di apportare modifiche, cambiamenti e anomale sovrastrutture. Senza inutili stravolgimenti, i vari Strehler, Visconti, Zeffirelli, Ronconi (pur con le sue azzardose invenzioni scenografiche), Scaparro, e un ben più lungo elenco di altri celebri nomi, han firmato memorabili ed entusiasmanti regie, pur nel religioso rispetto dei testi… Altri tempi?

4. Giorgio Strehler con Arlecchino (Ferruccio Soleri), nel più longevo spettacolo del Piccolo Teatro di Milano.

Ma, d’altra parte, sono il costume linguistico contemporaneo e il “magistero” della Televisione che hanno creato nuovi modi di esprimersi. Si parla sempre più con un linguaggio da videogame, da tecnocrati infastiditi della bella forma, scarnificando ed essenzializzando quell’aulico stile di grammatici e puristi, visto oggidì come fastidioso retaggio di nostalgici parrucconi. Congiuntivi e concordanze sono ormai innocenti vittime della comunicazione, finite nella pattumiera giornalistico-televisiva. La ricca parlata italica, i preziosismi stilistici della scrittura, la scomparsa dei dialetti, sopravvissuti qua e là solo come larvatici dialettismi, hanno lasciato libero il campo a ogni forma di barbarie anglofona.

Trascurata o sminuita la riccheza comunicativa della parola, il teatro ha escogitato, senza ritegno, orgiatistici godimenti sostitutivi, a beneficio più degli occhi e della pancia che del cuore o della mente. Gli stessi classici non ne escono bene. Generalmente, non c’è spettacolo d’autore che venga rispettato dai registi, i quali sovrappongono, alla parola originale del testo scritto, incredibili e incomprensibili bardature, svianti invenzioni d’una fasulla creatività, modificando i significati, cambiando i generi con travestitismi di discutibili connotazioni. E lo spettacolo originale non c’è più. Il celebrato autore viene ignominiosamente esiliato (pur sfruttandone il nome in locandina). E la storia viene allegramente deformata in un ghigno o in uno sberleffo. Magari ne vien fuori anche un bello spettacolo variettistico, con gaudiose musiche, suggestive scenografie, seducenti fanciulle discinte. Sempre con l’irrinunciabile utilizzo dei microfonini guancialici, tanto a che serve il diaframma? E lo spettatore paga convinto di vedere una rappresentazione e invece ne vede un’altra. A scapito della cultura, quando molti giovani ignari asssistono a un altro allestimento, credendo di vedere l’opera originale…

Tuttavia, non tutto il male viene per nuocere. Il piacere dell’innovazione ha portato, nel tempo, a singolari commistioni di generi combinatori. Con reciproci vantaggi.

Il cinema per esempio. Sono stati trasferiti con successo molti classici sul grande schermo, a cominciare da Shakespeare (“Riccardo III”, “Amleto”, “Racconto d’inverno”, “Romeo e Giulietta”, “Il mercante di Venezia”, “Giulio Cesare”, “Otello”, “Antonio e Cleopatra”, e chi più ne ha più ne metta…). E, poi, storia e mitologia greca, “Medea”, “Antigone”, “Ifigenia”…

I ruoli talvolta si scambiano, i generi si confondono, i linguaggi si sdoganano dalle fonti originali. E così traggono reciproca ispirazione, assumendo nuove identità in teatro, cinema, letteratura, secondo una proprietà commutativa dalla quale tutti ricavano originali e gradite forme espressive.

Ad esempio, “Il filo nascosto” (2017), un film scritto, diretto e co-prodotto da Paul Thomas Anderson, ambientato all’interno dell’industria della moda londinese degli anni Cinquanta, è stato così commentato da un critico cinematografico: “Utilizza con gran classe gli strumenti del cinema ma ha un retrogusto letterario. Abbiamo l’impressione di vedere sullo schermo una pagina di narrativa come ce la stiamo immaginando mentre la leggiamo”.

Cioè, paradossalmente, si può anche non aver visto “Via col vento” (1939), “il film-fiume più famoso della storia del cinema” (Morandini), record d’incassi e di spettatori, e aver provato lo stesso “cinematografico” godimento nella lettura dell’omonimo romanzo di Margaret Mitchell (1936), best-seller con più di 60 milioni di copie vendute. E che, agli inizi del 1970, ebbe anche una riduzione teatrale, completando così il ciclo “commutativo” romanzo-cinema-teatro. Vale a dire: anche la letteratura possiede, con gli occhi dell’immaginazione, una sua pregnante teatralità o la fascinosa immediatezza di una sequenza cinematografica.

Insomma, si possono versare calde lagrime leggendo la morte di Jean Valjean, alla fine del romanzo fluviale “I miserabili” (1881), oppure seguendone l’agonia sul grande schermo in una delle tante edizioni cinematografiche (una ventina) o in uno dei numerosi adattamenti teatrali e televisivi (i più anziani ricorderanno la riduzione TV, 1964, di Sandro Bolchi, con, tra gli altri, Moschin, Lazzarini, Carraro).

Tutto diventa possibile, quando si rispetta la parola. La parola, nella sua plastica immaginifica teatralità, nonostante la seduzione e le lusinghe di tante sirene che ne minacciano la supremazia, possiede la scintilla dell’eternità. Il bambino che piange nel racconto di una fiaba conserverà, forse, lo stesso moto dell’anima quando, nel tempo, saprà ritrovare, in una platea teatrale, il fascino e l’ingenuità dell’eterno fanciullino…

Basta la parola.