“Una parola dura e pesante come un macigno”. Oppure, “Una parola lieve e dolce come una carezza”. Sono due espressioni diverse e d’uso comune. Non vale insistere più di tanto.

Ma cosa succede quando è una stessa unica parola ad assumere la doppia valenza, di durezza o di dolcezza, a seconda del tono, delle intenzioni, dell’espressione facciale, della mimica di chi la usa?

Se dài del “mascalzone” a qualcuno, puoi scatenare ire furibonde e denunce. Ma se la donna amata dà del “mascalzone” al proprio uomo, accompagnando l’epiteto con un sorriso e con una carezza, lui subito s’intenerisce. Eppure, sempre di mascalzoni si tratta. Ma, si sa. Già, simpaticamente, lo proclamava il film di Camerini (1932), anticipatore del neorealismo con De Sica: “Gli uomini, che mascalzoni!” (con la famosa canzone “Parlami d’amore Mariù”).

Prendiamola un po’ più alla larga, secondo i più elementari criteri della linguistica strutturale, detti un po’ alla buona.

Per parola si intende un “segno linguistico”, come il risultato di una combinazione tra “significante” = immagine acustica o visiva (cioè la parola scritta o parlata) e “significato” = concetto espresso concretamente dal significante.

Dunque se, per forza di logica o per accettazione scientifica, si devono fare i conti con quel benedetto “mascalzone”, ch’è poi un “segno linguistico”, sembrerebbe, di primo acchito, che ci fosse qualcosa che non convince. Se il significante resta sempre uguale (fatte salve le piccole ma fondamentali variazioni formali, dovute a declinazioni o coniugazioni), perché il significato può essere così voltagabbana da assumere via via concetti diversi? Insomma, come può una stessa parola essere, a seconda dei casi, dura e pesante, ed anche lieve e dolce, come abbiamo visto?

Rivediamo il concetto di partenza.

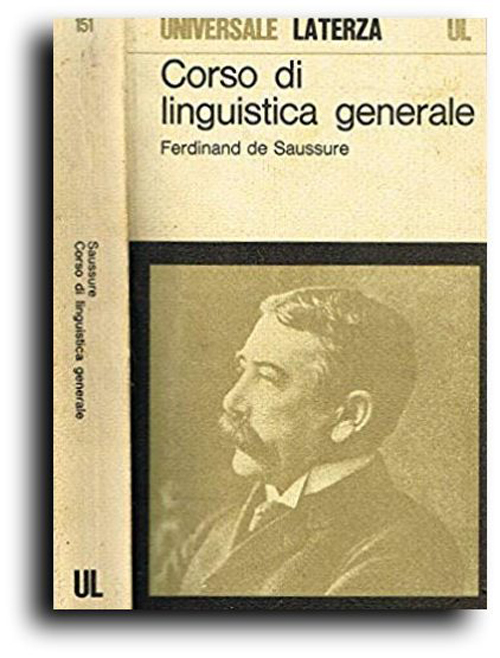

Il segno linguistico (“Corso di linguistica generale”, 1916, di Ferdinand de Saussure), come spiegato sopra e qui ripetuto, è un’entità doppia, costituita dalla combinazione di significato e significante, che, prima di materializzarsi nella parola parlata o nella parola scritta, vivono tranquillamente nel limbo del nostro cervello in attesa di essere richiamate all’ordine.

Significato e significante sono pertanto entità psichiche a due facce indissociabili, indissolubili, base fondante di ogni lingua: sistema di segni, o codice, o struttura, da cui il nome “strutturalismo”. Materia che s’è fatta strada anche nella teoria della comunicazione. Ma questo è un altro discorso, di cui si potrà parlare in altro contesto.

Per dare un esempio definitivo sull’indissolubilità della doppia faccia del segno linguistico, viene portato spesso anche l’esempio di un foglio o di una moneta. Non è possibile tagliare la faccia d’un foglio (recto) senza tagliare la corrispondente superficie che è dietro (verso). Così per la moneta: le due facce, davanti e dietro, sono assolutamente indivisibili. Ovvio.

E allora, abbandonando con qualche elemento in più l’argomento iniziale, chiariremo che la nostra presunta indissolubilità del “segno” ha le sue legittime varianti. Esse rappresentano il capitolo più esaltante di ogni lingua, perché proprio queste varianti aprono nuove strade, impensabili orizzonti, più liberi cieli: nell’arte, nella psicologia, nel metalinguaggio, nella mimica, nella gestualità, e nei campi della retorica, delle metafore e degli aforismi, della poetica, tutte voci che, in qualche misura, hanno a che fare con il nostro prolifico “significato”.

Si prenda per esempio la “metafora”, figlia trasgressiva e talvolta degenere del “significato”. Ogni grammatica indica per metafora l’uso di una parola concreta per esprimere una nozione astratta, trasferendo cioè il significato di una parola a un altro figurato (“Questa donna è una perla”, “Mario è una volpe”, “Avere le mani bucate”, “Una stella del cinema”).

La metafora ha tanti meriti espressivi, ma anche qualche inciampo di gusto. L’uso della metafora indica, per esempio, l’intelligenza più o meno acuta di una persona. Quando se ne fa un uso sobrio e limitato, è prova di finezze intellettuali e di proprietà espressive. Ma quando si esagera in uno spreco di ridondanze, come nell’enfasi del linguaggio sportivo, o negli edulcorati barocchismi dell’estetica edonistica secentesca, dal marinismo, al preziosismo francese, al gongorismo spagnolo eccetera, o come nel logorroico linguaggio politico, è giudicata negativamente come dimostrazione di atteggiamenti smodati e come scarsa capacità di controllo intellettivo. Un cretino, insomma.

In quest’ambito, come codicillo marginale, esistono però modi di dire, giochi di parole, proverbi che sublimano ogni tipo di metafora. Vedi certi sintagmi popolari all’ombra del Vesuvio. Per esempio: “E figlie so’ ppiezz’ ‘e core”, “‘A femmena pe’ l’ommo addiventa pazza, l’ommo p’ ‘a femmena addiventa fesso”, “Quann’ ‘o mellone jesce russo, ognuno ne vo’ ‘na fella!”, “Chi te vo’ bene cchiù de mamma, te ‘nganna”, “A ppava’ e a mmuri’, quanno cchiù tardi è pussìbbele”, “A chi parla areto, ‘o culo ‘o risponne”, “‘O pesce féte d’ ‘a capa”, “Femmene ‘e chiesa, diavule ‘e casa”, “L’ammore d’ ‘o lietto fa scurda’ chello d’ ‘o pietto”, e ancora: “Sott’ ‘e coperte nun se conosceno miserie”…

Quasi tutti conosciutissimi, anche nella versione in lingua.

Il teatro napoletano se n’è largamente servito. O inventandone altri, come nel teatro di Eduardo, che, tra proverbi e metafore, utilizzate con parsimonioso magistero, s’è meritato l’Olimpo dei classici (ed ecco un’altra metafora!).

D’altra parte, la lingua napoletana, con o senza Eduardo, è tutta una colorita e scoppiettante festa di musiche e di parole, di canzoni e di liriche, in un’esplosione di colorite espressioni, di proverbi, di doppi sensi, di giochi di parole. Un gioioso riscontro lo si può provare spulciando nella deliziosa, affascinante e ponderosa opera letteraria, “Lo cunto de li cunti, overo: lo trattenemiento de peccerelli” (1634/1636), di Giovan Battista Basile: una irresistibile raccolta di fiabe e di narrativa fantastica, in uno stupendo napoletano arcaico.

Abbiamo citato il teatro (materia di più stretta competenza personale). Concludiamo riprendendo l’argomento.

Se la schiavitù del regime dittatoriale imposto da significante/significato fosse, per assurdo, rigidamente fissata da leggi autoritarie, lo stesso teatro non avrebbe una così larga varietà di generi. Varietà che domina perfino uno stesso genere. Addirittura uno stesso titolo, a seconda di chi lo allestisce. Sia sotto l’aspetto formale sia sotto quello concettuale.

Dove va allora a finire la presunta indissolubilità significante/significato, quando possono bastare la semplice variazione d’un punto interrogativo o una irrilevante virgola, per cambiare un significato, per fare assumere alla parola, lì “depositata”, valori e concetti diversi. Né, d’altra parte, la forzatura d’un testo originale, specie e soprattutto infierendo sui classici, sembra scandalizzare più nessuno, e lascia tutti impuniti.

Per esempio, una tantum, alla veneziana Biennale Teatro 2018, vedemmo “Spettri” di Ibsen: scardinati, stravolti, frantumati, dissestati, smontati, come metodico e sistematico esercizio registico, e portati poi in scena a brandelli e in ordine sparso. Un gioco di prestigio con i “significanti”, e al diavolo i “significati”. E con tanti applausi finali. E così sia.

Non era così fino a qualche anno fa.

Da una parte, con il teatro classico, c’era un rispettato e religioso rituale, salva la scomunica della critica; e dall’altra parte c’erano le geniali provocazioni del teatro sperimentale.

Per fare un paio di nomi simbolicamente rappresentativi: da una parte c’erano Strehler e Ronconi, il primo, geniale officiante d’un rigore vibrante di passione e di umanità (“La tempesta”, “Il giardino dei ciliegi”, “Re Lear”, “La grande magia”, “L’opera da tre soldi” eccetera), il secondo, impavido sperimentatore di macchine teatrali in un feroce ed esasperato calvinismo formale (“Riccardo III”, “Orlando furioso”, “Gli ultimi giorni dell’umanità”, “Lolita” eccetera).

Tino Carraro, Ottavia Piccolo, Re Lear, regia Strehler, 1972

Eppure entrambi (più o meno) osservanti, in commovente fedeltà contestuale, dell’opera originale, pur nella diversità delle personali impostazioni registiche. Rispetto assoluto, dunque, per l’aspetto formale dei “significanti” e per quello concettuale dei “significati”.

E, dall’altra parte, tra i sovversivi della trasgressione, i geniali e scardinanti allestimenti di Carmelo Bene (“Nostra signora dei Turchi”, “Pinocchio”, “La cena delle beffe”, “Amleto”), che stracciava con irriverenza ogni forma di teatro borghese con tutta la sua liturgia di “significati”, per esaltare, con blasfema irrisione, solo i “significanti”, in un delirante tripudio di “phonè”, di amplificatori e di suoni elettronici. Grandissimo.

Chi e cosa era meglio? Discussioni a non finire. Ma forse venti/trent’anni fa si sapeva ancora usare giudizio e senso critico. Prima che l’estetica fosse sbrigativamente considerata roba da rincitrulliti benpensanti. Altri tempi.