Il 17 settembre 1925 in un sobborgo di Città del Messico, due giovani fidanzati stanno aspettando l’autobus, quando la ragazza si ricorda di aver lasciato l’ombrello e torna indietro a riprenderlo. Così salgono sull’autobus successivo. Ma poco dopo avviene un terribile incidente: l’autobus si scontra con il tram. Ci sono morti e feriti; il ragazzo se la cava con poco, ma la ragazza appare subito gravissima. Un corrimano dell’autobus le è entrato nel fianco, la colonna vertebrale è spezzata in tre punti, ha undici fratture nella gamba sinistra e tre nell’osso pelvico. Sopravviverà, ma dopo più di trenta interventi chirurgici e una lunghissima degenza a letto bloccata in un busto. Ma è cosi che Frida Kahlo trasforma la sua immobilità in una opportunità.

La famiglia le fornisce un letto a baldacchino, sopra il quale viene sistemato uno specchio, ed inoltre un cavalletto appositamente costruito e dei colori.

Da allora Frida produrrà una serie di autoritratti, “dipingo me stessa perché passo molto tempo da sola e sono il soggetto che conosco meglio”.

Quando finalmente si può alzare dal letto, inizia a condurre una vita quasi normale, nonostante i forti dolori che non la lasceranno mai. I suoi piccoli quadri, minuziosi e vagamente surrealisti, sono apprezzati dagli intellettuali che promuovono un’arte messicana indipendente che si ispira all’arte popolare. Indossa colorati abiti tradizionali e si acconcia i neri capelli con nastri e fiori. Conosce Diego Rivera, l’artista della rivoluzione messicana che la inserisce nella scena politica e culturale comunista. Sarà l’amore tormentato della sua vita tra tradimenti reciproci, separazioni e riconciliazioni: lui ha 43 anni due ex mogli e quattro figli, lei solo 22 anni.

Subirà vari aborti ed infine l’amputazione della gamba destra, già lesa dalla nascita dalla spina bifida. Morirà a 47 anni. “Ho provato ad affogare i miei dolori, ma hanno imparato a nuotare”. La forza di Frida Kahlo nel contrastare con la creatività le prove dolorose che la vita le ha imposto, ne hanno fatto un’icona contemporanea di coraggio, femminismo, anticonformismo ed impegno politico.

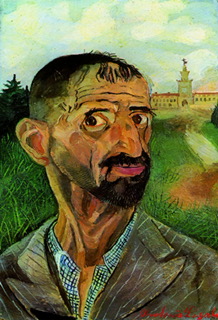

Una vita difficile anche quella di Antonio Ligabue (Zurigo 1899-Gualtieri 1965).

Fin da piccolissimo affidato ad una coppia di svizzeri tedeschi che egli considerò sempre la sua vera famiglia, nel 1913 subì il trauma della morte violenta della madre naturale e dei suoi tre fratellastri, uccisi da un’intossicazione alimentare, tragedia di cui sempre accusò essere colpevole il patrigno. La famiglia adottiva era molto povera e si spostava continuamente alla ricerca del lavoro. Il piccolo Antonio, dal carattere difficile ed affetto da rachitismo e gozzo tiroideo, frequentò la scuola saltuariamente e con esiti scarsi, ma nel disegno trovava sollievo ai suoi tormenti. Espulso dalla Svizzera per aver aggredito, durante una lite, la madre adottiva, nel 1919 si reca a Gualtieri, in provincia di Reggio Emilia, paese di origine del patrigno. Straniero, senza conoscere l’italiano, visse per diversi anni grazie al sostegno dell’Ospizio di Mendicità, nel frattempo facendo qualche lavoro come bracciante o manovale. Ma soprattutto cominciò a dedicarsi alla pittura. Nel 1928 fu notato dallo scultore Renato Marino Mazzacurati che ne intuì il talento e lo sostenne. Ma per Ligabue iniziarono i ricoveri negli ospedali psichiatrici, dove tuttavia continuò a dipingere i suoi animali domestici ed esotici e piccole scene di vita domestica in uno stile minuzioso, ricco di particolari e di colore.

Dagli anni 40 iniziò a produrre autoritratti, sempre usando colori accesi o violenti in modo espressionistico. Dagli anni 50 le sue opere furono esposte in mostre collettive o personali fino alla consacrazione nazionale nel 1961 alla galleria La Barcaccia di Roma. Interessanti sono anche le sue sculture, spesso andate perdute a causa della tecnica particolare adottata: modellate con la creta del Po, resa malleabile da una lunga masticazione, ma senza la cottura che le avrebbe rese meno deperibili ma che adottò solo tardivamente.

Morì nel 1965 a Gualtieri.

La storia dell’arte è costellata di personalità che hanno convissuto con la propria disabilità o addirittura da essa hanno ricevuto uno stimolo creativo. Pensiamo ad esempio a Henri de Toulouse Lautrec (1964-1901).

Nacque da una famiglia di antica nobiltà di provincia ma la consanguineità dei suoi genitori, che erano primi cugini, fu all’origine della malattia che lo colpì a 10 anni, la picnodisostosi o secondo alcuni l’osteogenesi imperfetta che gli procurava forti dolori e varie deformità tra cui le gambe molto corte, le ossa fragili, il mento molto sfuggente e la mancata chiusura della fontanella del cranio, motivo per cui l’artista portava sempre dei cappelli rigidi. Durante i lunghi periodi di convalescenza dalle ripetute fratture, il ragazzo Henri si dedicò più intensamente alla pittura verso cui aveva dimostrato interesse ed abilità fin da piccolissimo. Appena possibile, con l’appoggio dei genitori, andò a perfezionarsi a Parigi, allo studio di Leon Bonnat prima e di Ferdinand Comon poi, artisti allora molto alla moda. Ma presto decise di fondare uno studio suo a Montmatre, quartiere di dubbia fama ma pieno di vita, di cafè-chantant e case di tolleranza.

Con il suo carattere spiritoso e gentile ed il gusto per la vita sregolata, anticonformista e bohemien si fece ben volere nell’ambiente che diventò il soggetto principale della sua pittura. I personaggi delle sue opere sono prostitute, cantanti, artisti circensi, il demi-monde a contatto del quale abitualmente viveva (tanto da abitare per un certo periodo in una casa di tolleranza) e che egli raffigurò nella sua realtà senza pudori o sentimentalismi e senza mai indulgere a volgarità e voyeurismo. Ma il suo stile di vita fra notti insonni, grande uso di alcool (soprattutto assenzio, la famigerata strega verde allora molto di moda) e sesso sfrenato, lo condussero presto all’esaurimento delle sue energie creative ed al completo decadimento fisico. Morì nel 1901 a soli trentasei anni.

Manifestandosi in vari modi, la disabilità colpì altri artisti francesi fra la fine dell’800 ed i primi del ‘900. Era amante della Joie de vivre che si riflette nella sua pittura vibrante di colore e di luminosità Pierre Auguste Renoir (1841-1919);

ma all’età di 50 anni, quando ormai aveva raggiunto la fama e la sua pittura aveva preso le distanze dall’impressionismo per recuperare il disegno nitido e preciso e la solidità dei volumi della classicità,

iniziarono a manifestarsi i primi segni dell’artrite reumatoide che, in forma particolarmente aggressiva, lo avrebbe progressivamente invalidato. Tuttavia per continuare a dipingere e “mettere i colori sulla tela per divertirsi” si faceva legare il pennello alla mano orribilmente deformata dalla malattia con le dita ricurve e serrate contro il palmo,

finché le sue energie creative si esaurirono, ma mai la sua gioia di guardare il mondo e di comunicarla con altri. Ad esempio con Henri Matisse (1869-1954) che lo frequentò nella sua ultima dimora in costa azzurra; e lo stesso Matisse affronterà in tarda età una grave disabilità dovuta ad un mal riuscito intervento chirurgico all’intestino. Forse proprio sull’esempio di Renoir, Matisse affrontò con coraggio la sua invalidità,

facendosi aiutare dai suoi assistenti per realizzare i grandi collages e la decorazione della Chapelle du Sainte Marie du Rosaire nel monastero di suore domenicane di Vence dove era spesso ospite

assistito a causa delle sempre peggiori condizioni di salute. “trovare la gioia nel cielo, negli alberi, nei fiori. Ci sono fiori dappertutto per chi vuole vederli”.

Ma quale disabilità può essere più terribile per un pittore della cecità? Terribile al punto che Claude Monet (1840 – 1926) si convinse a farsi operare di cataratta all’età di 82 anni e, pur non recuperando la vividezza dei colori naturali,

ciò gli permise di dipingere ancora per alcuni anni. La vicenda di Edgar Degas (1834-1917) fu più triste. Fu un osservatore attento della realtà, solo parzialmente inscrivibile fra gli impressionisti che tuttavia frequentava e sosteneva. I suoi fantini e le sue ballerine,

colti in pose spontanee ed anticonvenzionali, non sono semplicemente ritratti dal vero ma rimeditati in studio sulla base di disegni e bozzetti.

Intorno ai cinquanta anni, celibe e stigmatizzato nell’ambiente artistico per le posizioni antisemite da lui prese nel caso Dreyfus, cominciò ad essere afflitto, oltre che dall’emarginazione e dalla solitudine, anche da problemi della vista che lo porteranno progressivamente alla cecità. Col tempo sarà costretto ad abbandonare la pittura ed a coltivare esclusivamente la scultura che già praticava saltuariamente.

“Non penso che alla morte, niente di più triste della degradazione di una così nobile esistenza ad opera della vecchiaia”. Morirà durante la prima guerra mondiale nel settembre del 1917.

Anche Giuseppe Abbati (Napoli 1836-Firenze 1868) pittore macchiaiolo di origini napoletane,

frequentatore del Caffè Michelangelo come fu Degas nei suoi anni fiorentini, dovette affrontare la cecità ancorché da un solo occhio, lesionato nella battaglia del Volturno a Capua mentre era al seguito della spedizione dei Mille. Celebre è il ritratto che ne fece Giuseppe Boldini nel 1865,

in piedi vicino al suo cane Cennino, che con un morso gli attaccherà l’idrofobia che lo porterà alla morte a soli 32 anni.

Le opere di alcuni artisti sono chiaramente influenzate dal disagio e dalla depressione che spesso accompagnano la disabilità. Per il periodo più lontano da noi, il nome che viene subito in mente è quello di Francisco Goya (1746-1828). Nominato pittore della corte spagnola eseguì molti ritratti della famiglia regale e dell’aristocrazia, ma nel 1793 fu colpito da una malattia che lo rese completamente sordo, forse sifilide o forse avvelenamento causato dal piombo contenuto nei colori, dato che il pittore aveva l’abitudine di inumidire i pennelli con la bocca. La sua pittura, da chiara e gioiosa diviene cupa e pessimista, spesso raffigurava streghe, follia, manicomi, creature fantastiche. È il momento dei Capricci (1799)

ritirati dalla censura per le allusioni alla società contemporanea corrotta e ridicola. Successivamente nel 1808 il pittore denunciò le brutali violenze dei francesi sulla popolazione spagnola durante la rivolta antinapoleonica ne I disastri della guerra. Ma dopo la restaurazione di Ferdinando VII sul trono di Spagna, Goya disgustato dal feroce assolutismo del monarca, nel 1819 si ritirò nella Quinta del Sordo, la casa alla periferia di Madrid le cui mura dipinse con immagini spaventose, le cosiddette peinturas negras.

In seguito per sfuggire alle persecuzioni monarchiche si ritirò in Francia dove morì a 82 anni.

Le pitture angoscianti di Goya richiamano le immagini seriali, ossessive di Francis Bacon (1909-1992).

Papi urlanti, furie, crocifissioni, soggetti che rimandano alla sua visione cupa della vita, forse influenzate da una grave forma di asma che lo tormentò sempre e dai difficili rapporti col padre che non accettò mai la sua omosessualità.

Anche la cifra stilistica del norvegese Edvard Munch (1863-1944) è determinata dalle sue ossessioni, la tubercolosi, i lutti familiari ed il terrore di ereditare la malattia mentale.

La sua pittura, che riprende il pensiero dei drammaturghi scandinavi Hendrik Ibsen e August Strindberg raffigura sempre uno stato emotivo e psicologico come nel celebre L’Urlo: “camminavo lungo la strada con due amici quando il sole tramontò, il cielo si tinse all’improvviso di rosso sangue. Mi fermai, mi appoggiai stanco morto ad una palizzata. Sul fiordo nero azzurro e sulla città c’erano sangue e lingue di fuoco… ed io sentivo che un grande urlo infinito pervadeva la natura”.

Dunque il volto urlante della figura principale è il simbolo dell’angoscia dell’uomo moderno, tormentato dall’ansia, dall’amore, dalla gelosia, dal tradimento, dal senso di colpa.

Il cliché dell’artista bohemienne, dissacratore delle convenzioni e del buon senso, autodistruttivo ed antisociale, verso la fine dell’800 ed ancor più dopo gli esiti devastanti della prima guerra mondiale, si carica di depressione e follia. Depressone e follia si adattano alla vita di molti artisti a cominciare da Vincent van Gogh e Paul Gaugin. Ma qui presenterò tre esempi di artisti meno noti. La prima dei quali è Camille Claudel (1864-1943).

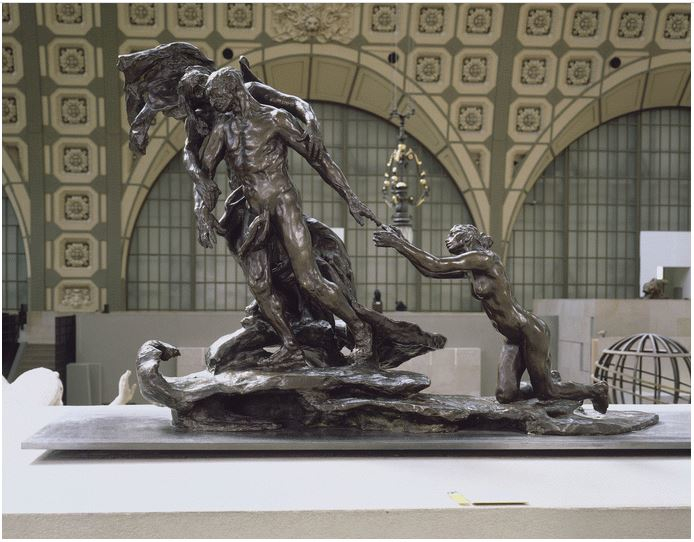

Appassionata di scultura fin dalla fanciullezza, si trasferisce a Parigi con la famiglia e li conoscerà lo scultore August Rodin che ne intuisce il talento artistico e la incoraggia a perfezionarsi nella scultura sotto la sua guida.

Rodin ha 24 anni più di lei e già una relazione stabile, ma diventerà il suo mentore ed il suo amante in una relazione appassionata erotica ed artistica allo stesso tempo. Però il rapporto con Rodin è difficile, lui non sa decidersi fra le due donne

e lentamente, con immensa sofferenza, Camille si distacca dal suo amore. Subito dopo la morte del padre nel 1913, che l’aveva sempre sostenuta ed incoraggiata, viene ricoverata in manicomio dove sarà trattenuta e di fatto abbandonata, a dispetto del parere dei medici, per volontà della madre, della sorella e del fratello, lo scrittore Paul Claudel, probabilmente per questioni di eredità. Camille morirà in manicomio nel 1943 quasi certamente per malnutrizione come molti altri ricoverati in ospedali psichiatrici in tempo di guerra.

Il secondo esempio è Chaim Soutine (1893-1943) nato a Minsk allora Russia zarista, oggi Bielorussia in una famiglia ebrea molto povera ed emarginata. Nel 1913 si trasferì a Parigi dove conobbe e frequentò Marc Chagall, Fernand Leger ed Amedeo Modigliani, ma sostanzialmente condusse una vita solitaria.

Durante la seconda guerra mondiale, in quanto ebreo, si nascondeva qua e la nelle campagne francesi spesso dormendo all’aperto. I disagi di questo periodo gli procurarono una grave ulcera allo stomaco che lo condusse alla morte nel 1943. La sua pittura allucinata si può assimilare allo stile espressionistico ed angoscioso che ispirerà Willem de Kooning e Francis Bacon.

Il terzo esempio è la pittrice giapponese Yayoi Kusama nata il 22 marzo 1929.

Fin da piccola forse anche traumatizzata da una madre opprimente, disegnava punti in modo ossessivo. Frequenta varie scuole in Giappone e dal 1958 si trasferisce negli Stati Uniti dove lentamente riuscirà a farsi conoscere. Nel 1993 produce per la Biennale di Venezia una sala tutta specchi decorata con zucche a pois, poi realizza videoclip con Peter Gabriel e collabora con Vuitton per il quale realizza molti accessori di abbigliamento con i motivi delle sue ossessioni, i pois, i reticolati, il cibo ed il sesso. Dal 1977 vive in Giappone in ospedale psichiatrico su sua esplicita richiesta.

Con questa breve ed incompleta rassegna si sono presentate alcune vite di artisti colpiti da una qualche disabilità. La loro arte ne è in qualche modo influenzata, sia in quanto stimolo a reagire alle avversità, sia invece in quanto conduce l’artista verso la depressione ed il ripiegamento su se stesso. La conoscenza delle biografie degli artisti aiuta sempre la comprensione delle opere.