Era il 16 marzo del 1978, dunque 45 anni fa, quando Aldo Moro il Presidente della Dc si apprestava a raggiungere Montecitorio dove Giulio Andreotti avrebbe ricevuto il voto di fiducia per il suo quarto governo aperto al partito comunista, il Pci di quell’epoca. Uscì di casa per andare a Messa nella vicina chiesa di Santa Chiara e poi raggiungere il Palazzo in tempo per la votazione. A Montecitorio non arrivò mai; l’attendeva l’agguato di via Fani dove le Brigate Rosse uccisero Raffaele Iozzino, Oreste Leonardi, Domenico Ricci, Giulio Rivera e Francesco Zizzi, gli uomini dello Stato che psicologicamente disarmati, scortavano il presidente della Democrazia Cristiana.

Anche se incisi sulla lapide di via Fani, sono quasi Militi Ignoti come quello sepolto nell’Altare della Patria, ai piedi della Dea Roma. Nomi fissati sul marmo destinato a durare nel tempo, ma quasi scomparsi dalla memoria. Certo ogni anno, nell’anniversario di quel giorno funesto, la targa è adornata dal Tricolore, da cento fiori, soprattutto dalla commozione. Ma ormai loro vivono solo nel ricordo dei loro familiari e degli amici sempre meno numerosi visto il trascorrere del tempo.

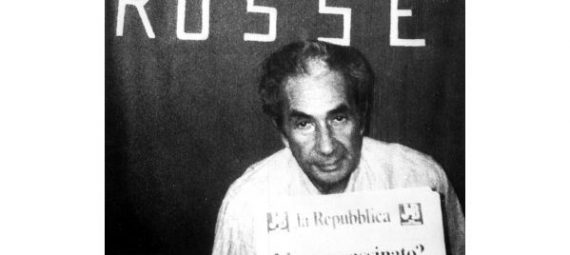

Anche Moro venne brutalmente assassinato dopo 55 giorni trascorsi nella tetra “prigione del popolo” messa in scena dall’odio politico di quell’epoca e molto è stato dimenticato della storia di quei delitti e dell’angoscia che in quei giorni prese gli italiani.

Non tutti, in verità. Perché in molti applaudirono alla notizia della strage, come avvenne in una scuola di Trento. Quando la bidella – ora si chiama “collaboratrice scolastica”, asettica dizione che ha soppiantato il desueto sostantivo – si mise a gridare sul corridoio quel “hanno rapito Moro, hanno ucciso quelli della scorta”, scoppiò un applauso frenetico e gli studenti che oggi hanno più di sessant’anni lasciarono le aule gridando “vietcong vince perché spara” e cantando Bandiera Rossa. Chissà se ricordano quella giornata, quel gridare, se diventati grandi si vergognano di quell’entusiasmo.

Il giorno dell’annuncio della strage, l’articolo di fondo del direttore dell’“Alto Adige” Gianni Faustini cominciava affermando: “Le parole sono vane, ma il più grave episodio di guerra civile dalla Liberazione ad oggi richiede che sentimenti e ragionamenti si affidino pur sempre alla parola, alla possibilità di dialogo”. Questo scriveva Faustini mentre molti direttori di giornali invocavano sull’onda della dichiarazione di Mario Tedeschi direttore de “Il Borghese” e di Ugo La Malfa segretario del Partito Repubblicano, il ripristino della pena di morte appellandosi al codice militare perché per i civili, quella condanna suprema era stata mandata in soffitta dalla Repubblica il 1 gennaio del 1948.

Ancora dalle righe di quel fondo: “Per colpire il cuore dello Stato nel tentativo di provocare una reazione, di esasperare fino alla rottura la rabbia che c’è nel Paese, una minoranza delirante fin che si vuole, ma organizzata, non esita ad uccidere. Sale il numero delle vittime innocenti, umili lavoratori al servizio della collettività civile. Pur di lanciare una sfida alla Repubblica, per queste bande armate gli uomini diventano numeri da cancellare a colpi di mitra; non c’è nemmeno una parvenza di sogno di liberazione, di utopia: siamo alla barbarie. Di moderno ci sono la tecnica, la preparazione, la strategia, i finanziamenti”.

Faustini guardava ad uno scenario internazionale, ipotizzando un collegamento con la Raf, la Rote Armee Fraktion, la spietata organizzazione terroristica del dopoguerra in Germania. I brigatisti della “colonna romana” si limitarono a copiare il rapimento compiuto il 5 settembre del 1977 del presidente della Confindustria tedesco-occidentale (all’epoca la Germania era ancora divisa in due) Hanns Martin Schleyer, già ufficiale delle SS, quindi uomo militarmente allenato, ma che venne intrappolato come venne preso il mite e silente Moro che in tutto il tempo della prigionia non accennò mai ad una reazione.

Spiegava Faustini che “è stato scelto Moro perché è l’uomo che per la statura intellettuale e politica è oggi alla guida dell’Italia, nel bene e nel male, mentre a Roma, in Parlamento, si sta varando il nuovo governo, che dopo il 1948 sarà il primo governo democratico sorretto anche dai voti comunisti, del quale l’onorevole Moro è stato accorto e paziente artefice. Indubbiamente una novità per il Paese e per l’Europa con la solidarietà di più partiti dal Pci alla Dc, all’area socialista e laica”.

Una coincidenza quella della strage nel giorno del ritorno nel governo della Repubblica del Pci: il rapimento era stato deciso mesi prima, la “prigione del popolo” era stata allestita molto prima e Moro era stato preferito ad Andreotti che si spostava a bordo di un’auto blindata e quasi sempre cambiava percorso, a differenza del presidente dalla Dc abitudinario se non negli orari, nel tragitto casa-Parlamento. Ancora da quell’articolo: “Tutto questo accade mentre a Torino si celebra il processo alle Brigate Rosse, sottolineando “la perfetta, purtroppo, organizzazione che induce ad ipotizzare collegamenti internazionali oggi non smascherabili dai servizi segreti italiani in fase di ristrutturazione, dopo le lunghe polemiche nate da scenari confusi e poco edificanti”. Negli anni successivi si scoprì che in quella strage non c’erano quelli della Cia, del Kgb, del Mossad, ma solo uomini e donne delle Br. Da tempo tornati liberi. E fieri di quanto commesso.

Moro era molto presente a Trento: incontrò a Predazzo quando era sindaco Giacomo Boninsegna ed era il gennaio del 1965 quando accolse due operai della Sloi – Mario De Rio e Mario Zeni – rappresentanti dei lavoratori in sciopero non per una rivendicazione salariale, ma per il diritto alla salute minato dal piombo tetraetile, che ancora incombe con altri veleni nei terreni di Trento nord. C’era il 12 luglio del 1966 al Castello del Bonconsiglio a ricordare Cesare Battisti e Fabio Filzi. E la folla era davvero enorme. Era presente alla posa della prima pietra della Ignis di Spini di Gardolo, lo stabilimento di Giovanni Borghi, il “cumenda” di Comerio, che Flaminio Piccoli battezzò “cattedrale del lavoro”. Cercava di trascorrere ogni momento di vacanza in Val di Fiemme prima Predazzo poi a Bellamonte accogliendo i cronisti che non gli potevano rivolgere domande di carattere politico, con quel sorriso un po’ spento dicendo che gli piaceva la serenità di quei luoghi. Gli permetteva la meditazione, lo studio, la lettura della Bibbia soprattutto la lontananza dal trillare dei telefoni facendo capire che più del suono veniva infastidito dal cicaleccio degli interlocutori.

C’era nei giorni dell’alluvione del novembre 1966 in Valsugana ad abbracciare la vedova di un vigile del fuoco travolto dal Cheppena. Poi a Ischiazza, Maso, Casata di Valfloriana, allo stabilimento devasto della Bauer-Foradori e ancora a Mezzano, Imer, Fiera di Primiero, Tonadico, Transacqua e poi a Santa Giustina nella primavera del 1967 per “conoscere” la diga che aveva resistito all’urto della piena quando il direttore del Genio Civile Federico Menna ordinò di innalzare il livello del lago ben oltre il limite estremo di sicurezza. C’era ogni agosto nella chiesa di San Lorenzo a commemorare l’anniversario della morte di Alcide De Gasperi. Si sedeva vicino a Francesca, la moglie dello statista del Tesino, sopportava il cerimoniale e le foto di rito ai piedi del monumento, oggi dimenticato, di piazza Venezia e ai rituali discorsi nella vicina sede della Dc. Si interessava a cosa stava accadendo a Sociologia (questo lo ricordava Bruno Kessler). Di certo non si poteva intuire che il terrorismo che l’avrebbe ucciso aveva tre focolai originari: nell’Università di via Verdi, alla Sit-Siemens di Milano e fra i comunisti di Reggio Emilia. Poi c’erano gli incontri con Magnago negli anni della guerra dei tralicci, colloqui che furono determinati per il futuro del Sudtirolo.

Su quei 55 giorni è stato scritto davvero molto e vale la pena ricordare alcuni momenti-chiave. Era il 28 aprile, un venerdì, quando a Tribuna Politica il giornalista Jader Jacobelli chiese a Giulio Andreotti il Presidente del Consiglio: “Il rifiuto a trattare con le Brigate Rosse è dunque definitivo?” Ricordo che a Trento, nel bar Città di Piazza Duomo dove, di turno al giornale “Alto Adige” (nelle redazioni non c’erano ancora i televisori) ero andato ad ascoltare quella Tribuna che si sospettava molto importante. Calò un inaspettato silenzio e molti si alzarono in piedi per avvicinarsi all’apparecchio. Andreotti rispose con voce lenta, ma forte, chiara quasi cadenzata: “Noi, quando iniziamo la vita di un governo giuriamo fedeltà alla Costituzione della Repubblica. Disse no alla trattativa fra Stato e Br. Lo disse in maniera ferma, fulminante. Era accaduto dopo la strage di via Fani che le Br dettassero le condizioni alla Repubblica italiana: la liberazione di 13 detenuti. Il primo della lista è Sante Notarnicola condannato all’ergastolo poi Mario Rossi anche lui condannato all’ergastolo. Nasce il “partito della trattativa”. Certo, cinque uomini sono stati uccisi: vale la pena sacrificarne un sesto? E a dominare le pagine dei giornali c’è il grandissimo quanto confuso dibattito politico: le lettere che Moro quasi in continuazione scrive dalla tragica “prigione” rispecchiano il suo pensiero o sono dettare dai brigatisti? Ecco quella indirizzata al “Caro Zaccagnini” e “all’intera Democrazia Cristiana, alla quale mi permetto di indirizzarmi ancora nella mia qualità di Presidente del Partito”. Anche le maiuscole hanno il loro significato e così quel “Presidente” e “Partito” hanno il loro senso; esprimono autorevolezza e rispetto. Moro chiede uno scambio di prigionieri, indica “una soluzione equilibrata, cristiana e democratica, alla quale si sono dimostrati sensibili Stati civilissimi”. C’è lo strazio di un uomo che sa che verrà condannato perché, uccisi gli uomini che erano con lui, o i sequestratori raggiungeranno i lori scopi oppure completeranno il massacro: “Possibile che siate tutti d’accordo nel volere la mia morte per una presunta ragion di Stato che qualcuno lividamente vi suggerisce?”

È martedì 25 Aprile, giorno in cui si celebra e si commemora la liberazione dal nazifascismo. Scrisse quel giorno Leonardo Sciascia: “La marea della retorica sale. La Resistenza al nazifascismo, valore indistruttibile quanto il rispetto della Democrazia Cristina ad Aldo Moro, viene invocata e trasportata come resistenza alle trattative per salvare la vita di Moro. Il guaio è che quella Resistenza è un valore indistruttibile anche per le Brigate Rosse. Credono di esserne i figli, i nuovi partigiani, di continuarla o di ripeterla. Nessuno ha spiegato loro che non si trattava di una rivoluzione lasciata a mezzo con la riserva di riaccenderla a più conveniente momento, ma di un ritorno invece all’Italia pre fascista”.

Sulla prima pagina del giornale “Alto Adige” di quel giorno si legge: “Nella vita di popoli vi sono momenti di buio, momenti che sembrano disperati e il nostro ne ha conosciuti molti. Ma quando ha trovato unità d’intenti ha anche saputo, attraverso lotte aspre e sanguinose, scrivere nella storia date luminose come quella della Liberazione che oggi celebriamo. Oggi però ci troviamo dinanzi ad una insidia perfida e sanguinosa. Dobbiamo ritrovare la fede negli stessi ideali”. Era questo il messaggio diffuso dal Presidente della Repubblica Giovanni Leone che riempiva di sconforto quella data nella quale, “subito dopo le scarne cerimonie all’Altare della Patria ed alle Fosse Ardeatine”, che si possono paragonare all’asfalto di via Fani bagnato dal sangue di cinque servitori dello Stato”. Come servitori dello Stato furono gli assassinati per mano delle SS di Herbert Kappler. E ancora: “Il caso Moro, ben lungi dal lacerare il tessuto democratico del Paese, come le Brigate Rosse si proponevano e si propongono, ha invece accentuato l’ormai irreversibile saldatura fra il popolo italiano e i valori della Costituzione repubblicana”.

C’è tutta l’italica retorica nel raccontare quella “triste giornata di attesa”, ma anche una forte partecipazione popolare. I sindacati avevano disposto turni di presenza di lavoratori sul luogo della strage e davanti all’abitazione del Presidente rapito. Ci sono gli avvocati comunisti, giornalisti iscritti al Pci, i giovani della Figc, rappresentanti comunisti della Ciociaria e in Vaticano, il Papa a dire ad un gruppo di pellegrini abruzzesi: “Dobbiamo un pensiero a chi manca in questa riunione, e voi potete ben pensare chi sia” frase accolta da un applauso definito frenetico dai cronisti presenti all’udienza.

Anche “L’Osservatore Romano” aveva scritto parole di speranza mentre Kurt Waldheim, segretario generale dell’Onu rivolgeva via satellite da New York, attraverso la Rai e parlando in italiano, un appello alle Br attribuendo ai terroristi una “causa” e quindi un ideale. Dunque un riconoscimento che arrivava addirittura dall’Onu e la frase aveva suscitato chiari malumori nei palazzi della politica nazionale. Si rattoppò affermando che Waldheim voleva dire “propositi”. Insomma un mero errore di traduzione. Intanto il Washington Post pubblica una parte del “manuale del brigatista”, un ciclostilato trovato nella massa dei documenti sequestrati nella base di via Gradoli a Roma. Il documento era coperto da segreto istruttorio ma qualcuno lo aveva consegnato agli americani mentre l’avvocato Sergio Spazzali dichiara ai giornalisti che il Governo dovrebbe applicare le norme internazionali contemplate dalla Convenzione di Ginevra “che consentirebbe lo scambio di prigionieri, dimostrando che in Italia c’è uno stato di guerra civile”. Si capisce che il sequestro sta per avere un epilogo; la famiglia Moro chiede l’intervento del Maresciallo Tito, il leader carismatico della, all’epoca, Jugoslavia e molto amato dai rivoluzionari di casa nostra e mentre nella blindata Torino dove per il processo ai brigatisti lo schieramento di polizia è gigantesco, viene ferito con quattro proiettili alle gambe Sergio Palmieri addetto alle relazioni sindacali nel reparto carrozzeria della Fiat Mirafiori.

Attentato sanguinoso a Torino; attentato incendiario a Trento in via Grazioli a firma “Volante Rossa” e Franca Rame la famosa attrice molto vicina a Soccorso Rosso, viene autorizzata dal ministro di Grazia e Giustizia “a visitare Curcio ed altri brigatisti” nel tentativo di indurlo a chiedere pubblicamente la liberazione di Moro. “Il gruppo storico detenuto rifiuta”. Intanto il presidente della Croce Rossa Internazionale dichiara che non esistono le condizioni previste dalla convenzione di Ginevra. Ma è pronta a rivolgere un appello umanitario, anche se è molto scettica visto che quello del Pontefice rivolto agli “uomini delle Brigate Rosse” e del segretario generale dell’Onu sono caduti nel vuoto.

Sfugge, quasi, un trafiletto intitolato “Chi scrive è proprio Moro?” e la notizia ha dell’incredibile. “Aldo Moro non è presente nelle lettere dirette a Zaccagnini, pubblicate come sue”. Era successo che in Piazza del Gesù, nella sede della Dc, l’addetto stampa del partito aveva consegnato ai colleghi giornalisti un documento che, anche questo lo ha scritto Sciascia, “l’ho definito per come mi parve e mi pare, mostruoso. Una cinquantina di persone, amici di vecchia data dell’onorevole Moro, solennemente assicurano che l’uomo che scrive le lettere a Zaccagnini, che chiede di essere liberato dal carcere del popolo e argomenta sui mezzi per farlo, non è lo stesso uomo di cui sono stati lungamente amici, al quale per comunanza di formazione culturale, di spiritualità cristiana e di visione politica sono stati vicini. Non è l’uomo che conosciamo” quel Moro che “con la sua visione spirituale, politica e giuridica ha ispirato la stesura della Costituzione repubblicana”. Per fortuna che i firmatari erano “amici di vecchia data”; chissà cosa avrebbero scritto se fossero stati non nemici ma avversari. E certo che con quello scritto tagliavano i ponti con un Padre della Patria, con il presidente del partito nel quale militavano. Abbandonavano un uomo disperato al destino e ai firmatari, si legge in una nota giornalistica, “altre firme si sono aggiunte da tutt’Italia, nelle prime ore del pomeriggio” perché c’era stato un accorrere di personaggi alla ricerca di visibilità. Come era accaduto per la lettera che segnò il destino del commissario di Pubblica Sicurezza Luigi Calabresi follemente accusato nell’inchiesta sulla strage di Piazza Fontana a Milano, di aver buttato dalla finestra della Questura l’anarchico Giuseppe Pinnelli. Era di moda in quegli anni che intellettuali – o ritenuti tale – fornissero adesioni a documenti di partecipazione o proposta o protesta. Quello che era accaduto nei giorni della gogna del commissario Calabresi, si ripeteva per Moro. Con firme di prestigio: a cominciare da Gabriele De Rosa l’uomo che analizzò in maniera perfetta De Gasperi. Insomma, cardinali, docenti universitari, filosofi, avvocati: Sciascia scrisse rischiando l’accusa di eresia politica: “Tra i firmatari della protesta, colpisce la presenza di un filologo illustre e di un meno illustre esegeta di sant’Agostino, e cardinale per giunta. Come fa il filologo a non accorgersi che Moro che scrive dal carcere del popolo è integralmente e lucidamente il Moro che ha scritto sull’antigiuridicità nel diritto penale? E come fa l’esegeta di Agostino a non sapere quanto sia difficile, addirittura impossibile, conoscere un uomo?”

Scrissero sentenziando, senza conoscere e immaginare le sofferenze di Moro. Lui rispose con una lettera recapitata ad un giornale romano nel pomeriggio del 27 aprile. “Non ho subito nessuna coercizione, non sono drogato, scrivo nel mio stile per brutto che sia e ho la mia calligrafia. Non sono un altro”. E ancora: “Da che cosa si può dedurre che lo Stato va in rovina se, una volta tanto, un innocente sopravvive e un’altra persona va invece che in prigione, in esilio? Il discorso è tutto qui. In questa posizione, che condanna a morte tutti i prigionieri delle Brigate Rosse, è arroccato il Governo, è arroccata caparbiamente la Dc, sono arroccati in generale i partiti con qualche riserva del Partito Socialista”.

Dalla prigione arriva una ulteriore indicazione: “È tempo di aggiungere che anche la libertà, con l’espatrio in un numero discreto di casi, è stata concessa ai palestinesi per parare la grave minaccia di ritorsioni e rappresaglie capaci di arrecare danno rilevante alla comunità”. Poi le accuse. Alla Dc: “al caso che mi riguarda è la mia condanna a morte, sostanzialmente avvallata dalla Dc, la quale arroccata sui suoi discutibili principi, nulla fa per evitare che un uomo, un suo esponente di prestigio, un militante fedele, sia condotto a morte. Un uomo che aveva chiuso la sua carriera con la sincera rinuncia a presiedere il governo” ma è stato “letteralmente strappato da Zaccagnini e dai suoi amici tanto abilmente calcolatori, dal suo posto di pura riflessione e di studio, per assumere l’equivoca veste di Presidente del Partito, per il quale non esisteva un adeguato ufficio nel contesto di Piazza del Gesù”. E l’accusa a Flaminio Piccoli: “E che dire dell’onorevole Piccoli il quale ha dichiarato, che se io mi trovassi al suo posto, libero, comodo, ad esempio a Piazza del Gesù, direi le cose che egli dice e non quelle che io dico stando qui”. Poi la frase che sembrava impossibile sentire nella Repubblica italiana, ma che, invece, venne pronunciata: “È noto che i gravissimi problemi della mia famiglia sono la ragione fondamentale della mia lotta contro la morte… Muoio se così deciderà il mio partito, nella pienezza della mia fede cristiana e nell’amore immenso per la mia famiglia esemplare”.

Struggenti le parole d’amore per “l’amatissimo nipotino” e quella frase a riassumere la proposta dello scambio di prigionieri: “Non scambiando, taluno resta in grave sofferenza, l’altro viene ucciso” e l’anatema: “Questo bagno di sangue non andrà bene né per Zaccagnini, né per Andreotti, né per la Dc, né per il Paese. Ciascuno porterà la sua responsabilità”. E le ultime volontà: “Io non desidero intorno a me, lo ripeto, gli uomini del potere. Voglio vicino a me coloro che mi hanno amato davvero e continueranno ad amarmi e pregare per me. Se tutto questo è deciso, sia fatta la volontà di Dio. Ma nessun responsabile si nasconda dietro l’adempimento di un presunto dovere. Le cose saranno chiare. Saranno chiare presto”.

Era lunedì 9 maggio quando fu ucciso. La mattina del giorno fatale Prospero Gallinari e Anna Laura Braghetti svegliarono Moro e gli dissero che sarebbe stato liberato, inducendolo a distendersi nel bagagliaio della famosa Renault rossa fatta poi trovare fra la sede della Dc di Piazza del Gesù e quella del Pci in via delle Botteghe Oscure. Lo fulminò un raffica di mitraglietta.

Resta nella tragedia di Aldo Moro l’ultima lettera indirizzata alla moglie, la lettera di un condannato a morte. “Bacia e carezza per me tutti, volto per volto, occhi per occhi, capelli per capelli. A ciascuno una mia immensa tenerezza che passa per le tue mani. Sii forte, mia dolcissima, in questa prova assurda e incomprensibile. Sono le vie del Signore. Ricordami a tutti i parenti ed amici con immenso affetto ed a te e tutti un caldissimo abbraccio pegno di un amore eterno. Vorrei capire, con i miei piccoli occhi mortali, come ci si vedrà dopo. Se ci fosse luce, sarebbe bellissimo. Amore mio, sentimi sempre con te e tienimi stretto”.

Leggendo e rileggendo questa straziante lettera viene in mente il grido di Giuseppe Ungaretti il poeta delle trincee del Carso nella grande guerra: «Cessate di uccidere i morti”. Smettetela di uccidere i morti, smettete di gridare; non gridate, I morti hanno una voce flebile, non sono più rumorosi dell’erba che cresce, quella che può vivere serena solo dove non passa l’uomo”.